熱中症を防ぐには?

公開日2021.08.30

※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。

新型コロナウイルスなどの新たな感染症の出現によって、自宅での生活を余儀なくされ身体活動が制限されたり、室内換気の必要から夏場の室内冷却が不十分になったりと、熱中症の新たなリスクが生じています。ただし、熱中症は予防できる病気です。そのための知識とヒントをお伝えします。

監修:永島 計 早稲田大学人間科学学術院 体温・体液研究室 教授(医師、博士(医学))

熱中症を予防するための知識とヒント

「新しい生活様式」における5つの予防ポイント

新型コロナウイルス登場後の「新しい生活様式」における熱中症予防のポイントを紹介します。

①暑さを避ける

屋内ではエアコンを利用して室温をこまめに調整しましょう。その間も感染症予防のため、窓を開けるなどして適切に換気してください。また、暑い日や暑い時間帯の外出は避けて無理をしないこと、涼しい服装をすることも大切です。外出時は日傘や帽子で日差しを遮りましょう。

②状況に応じてマスクをはずす

一般的なマスク着用によって、暑い環境で体温が上昇しやすくなったり、熱中症のリスクを上げたりすることはありません。ただし、マスクを着用した部位の湿度が上昇することから、暑さによる不快感が強くなるのは事実ですし、危険な作業をしているような場合には、集中力の衰えなどの問題が発生することが予想されます。

このため、状況に応じて、マスクをはずして休憩することも必要です。休憩時は、ほかの人と十分な距離(2メートル以上)をとることが大切です。屋外で人との距離が十分にとれる場合は、マスクをはずしてかまいません。

また、環境の有害ガスを除去するなどの特殊なマスクを必要とする場合は、呼吸をする筋肉の負荷、顔面や頭部からの熱の放散に影響をきたし、熱中症のリスクをあげることになります。この際には、休憩の時間を増やす、十分冷却した場所で休憩をするなどの工夫が必要になります。

③こまめに水分を補給する

通常の環境でも、1日1.2リットルの水を飲むことが望ましいとされています。暑い環境や運動を長く行う場合は、発汗に応じた飲水量の増加が求められます。

また、多く汗をかく際には、スポーツドリンクなどによる塩分の同時摂取も重要です。大量に汗をかいたときは梅干しなどの塩分を多く食品を摂ったり、飲料をスポーツドリンクに変えたりして、塩分も補給しましょう。

また、食事をしっかり取ることも重要な水分、塩分摂取となります。毎日の朝夕の体重を測り、脱水に傾いていないかを知ることもできます。

④日ごろから健康を管理する

日常的に体温を測るなど、健康をチェックする習慣をつけましょう。

⑤暑さに備えた体をつくる

暑くなり始める時期から適度に運動しましょう。「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強さの運動を毎日30分程度行うとよいでしょう*。

*持病のある方は、運動について主治医とご相談ください。

高齢者や子ども、運動中や作業中の重点ポイント

高齢者や子どもは、屋内でも熱中症を起こすリスクがあります。部屋の温度や湿度に気を配り、こまめに水分補給することが、ほかの年齢層より重要です。

運動や作業をしているときは、水分とともに塩分もこまめに補給する必要があります。また、屋内外を問わず、服装を含めてできるだけ涼しい環境をつくることが大切です。

熱中症予防の情報サイトを活用しよう

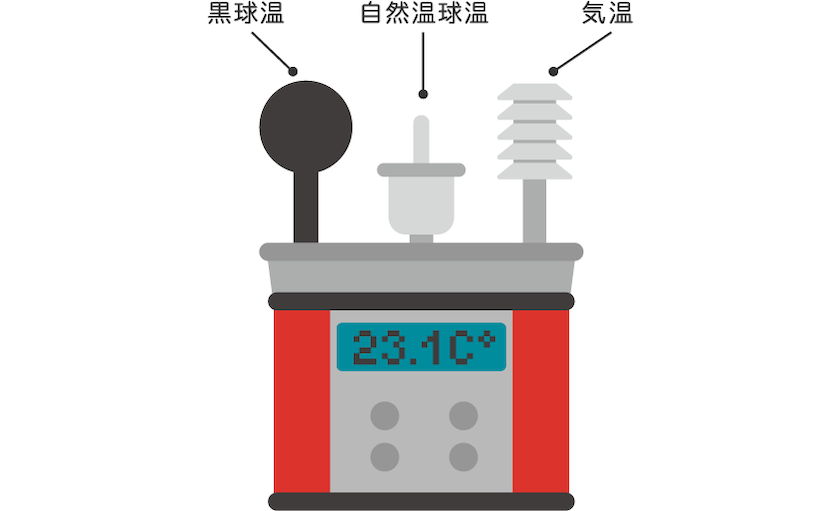

暑さ指数(WBGT)を知っていますか。熱中症予防を目的に開発された国際的な指標で、単位は気温と同じ摂氏(℃)ですが、湿度、日射や輻射(ふくしゃ)などの周辺の熱環境、気温の三つをもとに算出されるものです。専用の測定器が使われています。

WBGTによる指針は2種類あります。日常生活に関する指針は「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4段階、運動に関する指針は「ほぼ安全」を加えた5段階に分けられています。両者で指針の基準となる値が異なっているので注意が必要です。

WBGTは、環境省のウェブサイト「環境省熱中症予防情報サイト」で公表されています。厚生労働省のウェブサイトの「熱中症関連情報」でも熱中症予防に役立つ情報が提供されているので、これらを上手に活用しましょう。

※環境省熱中症予防情報ウェブサイト

※厚生労働省熱中症関連情報ウェブサイト

WBGT値は、専用の測定器によって、自然湿球温度(湿度)、黒球温度(輻射熱)、乾球温度(気温)を測定し、その数値をもとに、以下の計算式によって算出します。

屋外の場合 WBGT=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度

屋内の場合 WBGT=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度

イラスト下の測定器は、温度と湿度を計測する部分が一体化しており、暑さ指数が自動的に算出されて表示されます。

表1 日常生活に関する指針(環境省「熱中症予防情報サイト」)

| 温度基準 (WBGT) |

注意すべき 生活活動の目安 |

注意事項 |

|---|---|---|

| 危険 (31以上) |

すべての生活活動で おこる危険性 |

高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |

| 厳重警戒 (28~31)※1 |

外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 | |

| 警戒 (25~28)※2 |

中等度以上の生活 活動でおこる危険性 |

運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 |

| 注意 (25未満) |

強い生活活動で おこる危険性 |

一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |

※1 28以上31未満、※2 25以上28未満を示します。

日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針Ver.4」(2022)より

表2 運動に関する指針(環境省「熱中症予防情報サイト」)

| 気温 (参考) |

暑さ指数 (WBGT) |

熱中症予防運動指針 | |

|---|---|---|---|

| 35℃以上 | 31以上 | 運動は原則中止 | 特別の場合以外は運動を中止する。 特に子どもの場合には中止すべき。 |

| 31~35℃ | 28~31 | 厳重警戒 (激しい運動は中止) |

熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。 10~20分おきに休憩をとり水分・塩分の補給を行う。 暑さに弱い人※は運動を軽減または中止。 |

| 28~31℃ | 25~28 | 警戒 (積極的に休憩) |

熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。 激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。 |

| 24~28℃ | 21~25 | 注意 (積極的に水分補給) |

熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。 熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 |

| 24℃未満 | 21未満 | ほぼ安全 (適宜水分補給) |

通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。 市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。 |

※暑さに弱い人:体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など

(公財)日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2019)より

監修者紹介

永島 計

早稲田大学人間科学学術院 体温・体液研究室 教授(医師、博士(医学))

1985年京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学附属病院研修医、修練医、大阪鉄道病院レジデントを経て、京都府立医科大学大学院博士課程(生理系)修了。京都府立医科大学助手、YALE大学医学部・John B Pierce研究所ポストドクトラルアソシエート、王立ノースショア病院オーバーシーフェロー、大阪大学医学部助手•講師、早稲田大学助教授を経て、2004年から現職。日本スポーツ協会スポーツドクター、日本医師会認定産業医。

- カテゴリ

- テーマ