心と体はどうつながっているの?

公開日2021.08.30

※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。

私たちが心で感じたことは、どのように体の反応として表れるのでしょうか。まだわかっていないこともたくさんありますが、心理的なストレスがかかった時に、どのような情報伝達の通り道を経て体温が上昇するのか、最新の研究でその一端がわかってきました。

監修:中村和弘(名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻 統合生理学分野 教授 薬学博士)

ストレスと体温調節の関係

心理的なストレスがかかると、体温は上昇する

発熱と聞くと、かぜやインフルエンザなど、感染症にかかった時に起こるものだと思うでしょう。でも、じつは心理的なストレスによって発熱する「心因性発熱」という病気があります。どうして、心理的なストレスによって発熱するのでしょうか。心の動きと体温の関係を考えてみましょう。

すごく腹の立つことがあって怒った時に、体がカアーッと熱くなるという経験をしたことがあると思います。ストレスのかかる場面では、胸がドキドキするだけでなく、体温も上昇しています。

不快なことや不安なことをストレスと感じる心の思いが、どのようにして脳の中を伝わって、体温上昇につながるのか、長年の謎でした。最近の研究で、その情報が伝わる通り道(神経路)がわかってきました。

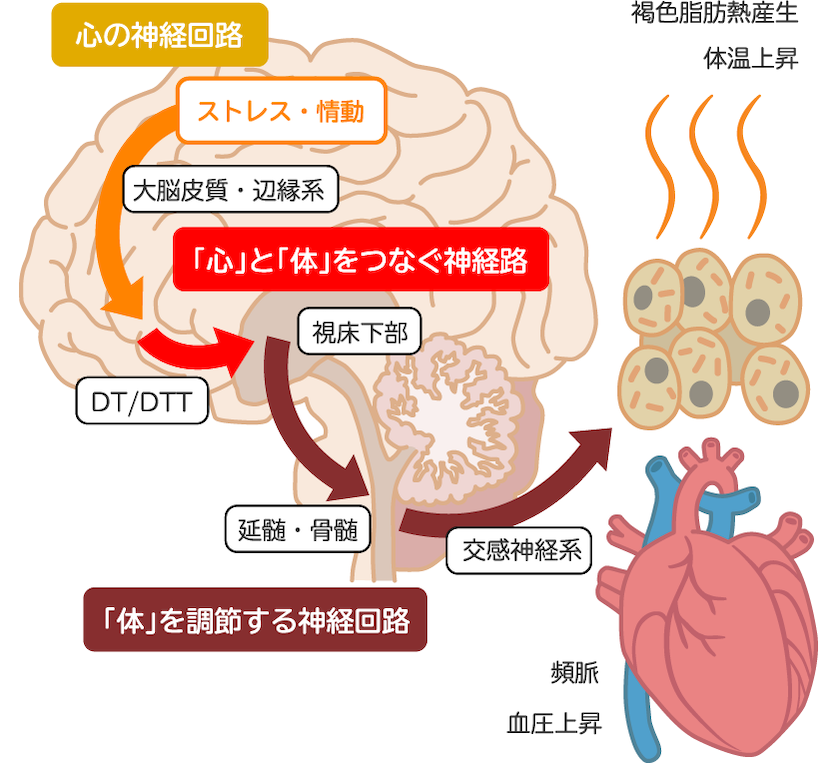

心と体をつなぐ“架け橋”が見つかった

脳の中には、視床下部という部位があります。視床下部は、内臓の働きやホルモンの分泌を支配し、体温や脈拍を調節するなど、体を調節する自律神経の中枢です。心理的なストレスを脳が感知すると、その情報が視床下部に伝えられるのですが、その通り道がわかっていませんでした。

動物実験の結果から、この情報が伝わる通り道(神経路)が見つかったのです。

新しく見つかった情報が伝わる通り道(神経路)は、いってみれば、心と体をつなぐ“架け橋”のようなものといえるでしょう。

ストレスを感じたという情報が視床下部に伝わると、自律神経の働きで、脈拍が速くなって心臓がドキドキしたり、血圧が高くなったり、体温が高くなったりします。

「心因性発熱」という病気は、強い心理的なストレスが引き金になって、高体温が続く病気です。やっかいなことに、この病気による発熱は、解熱剤が効きません。感染症の時に起こる発熱とは、違う仕組みで体温が上昇しているからです。

脳の中の、心と体をつなぐ“架け橋”が見つかったことで、「心因性発熱」のような治療の難しい病気の新しい治療法の開発につながるかもしれません。

名古屋大学と国立研究開発法人日本医療研究開発機構の発表資料より

監修者紹介

中村和弘

名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻 統合生理学分野 教授(薬学博士)

1997年京都大学薬学部卒業。2002年京都大学大学院薬学研究科博士後期課程修了。米国・オレゴン健康科学大学博士研究員、京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット准教授等を経て、2015年から現職。

- カテゴリ

- テーマ

- キーワード