増え続ける「うつ」

公開日2021.08.30

※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。

いま増え続けている「うつ」って、どんな病気なのでしょうか。

監修:内山真(東京足立病院院長/日本大学医学部精神医学系客員教授)

目次

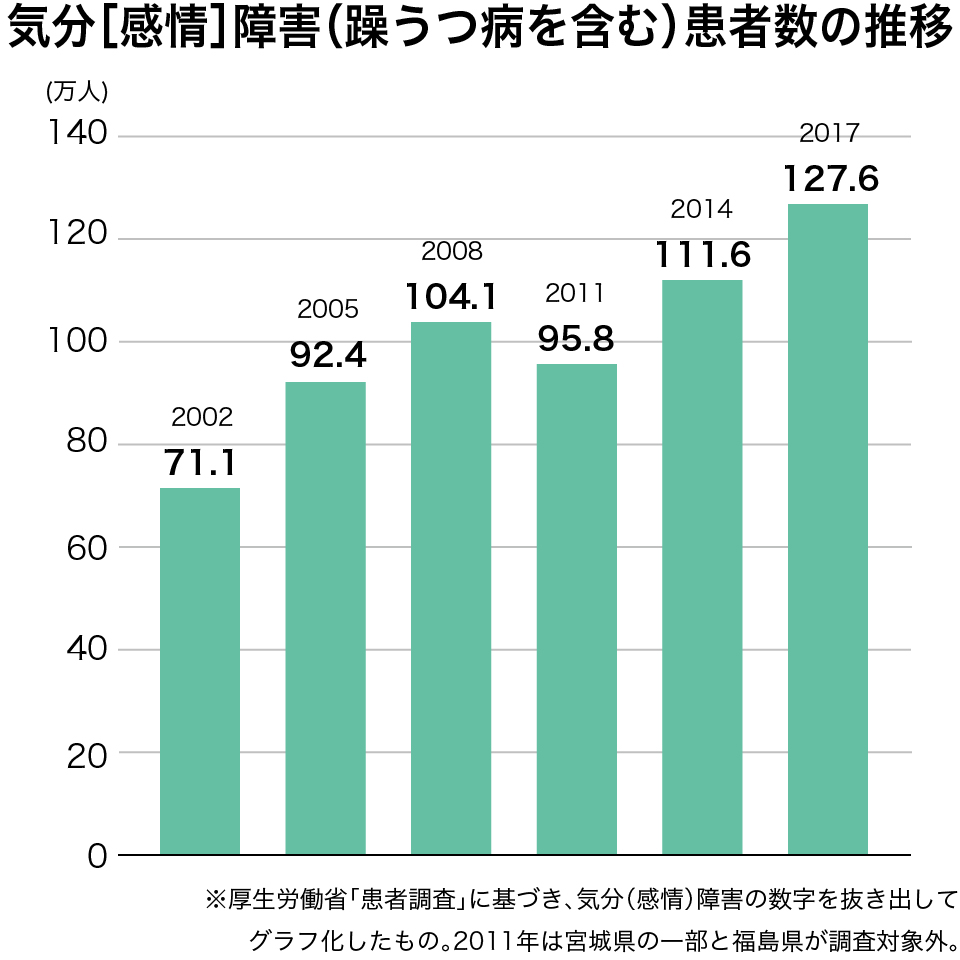

うつ人口は120万人を超えている

患者数は女性のほうが多い

厚生労働省の調査によると、うつ病や躁うつ病などの気分障害で受診する人は、2008年には100万人を超え、2017年には120万人を超えました。躁うつ病の割合は非常に少ないので、うつ病患者だけでも100万人を超えていることは間違いないと思われます。

うつ病は、とくに日本ではかなり悪化してからでないと受診しない傾向もあるため、実際の患者数は、もっと多い可能性があります。また女性の患者は男性の約1.6倍と多くなっています。年齢別では男性が40~50歳代で多いのに対し、女性では40~70歳代が多くなっています。

うつの病態

「気分障害」のほとんどは「うつ病」

気分障害は、過度のゆううつ感と活動性の低下、あるいは過度の爽快感と活動性の上昇が起こってくる心の病です。一般的にはゆううつ感と爽快感の両方を繰り返す「双極性障害」(躁うつ病)と、ゆううつ感だけが見られる「うつ病」がそれにあたります。気分障害の大多数はうつ病で占められています。

気づかれにくいが、つらい症状

うつ病は、気分が沈んだり、何事にも興味が持てないような状態が続いたりする病気で、だれにでも起こる可能性があります。

まわりの人には気づかれにくい病気ですが、本人にとってとてもつらいもので、長期化すると自信がなくなってきたり、意欲が低下して仕事を続けられなくなったりすることがあります。自殺の原因になることもあり注意が必要です。

親しい人の死、引越し、出産、人とのトラブル、病気などがきっかけとなって起こることもありますが、とくにきっかけのない場合もあります。

うつ病の代表的な症状

◎こころの症状:

- ゆううつで気分がすぐれず、楽しめない。

- 物事への興味や関心が持てないでいる。

- やる気が出ないで、何をするのもおっくう。

◎からだの症状:

- 寝つくのに時間がかかり、何度もめざめてよく眠れない。

- 朝起きた時に疲れがとれていない。

- 食欲がない。食べてもおいしくない。

- 疲労感や倦怠感

うつを見抜く

まじめな、がんばるタイプは、なりやすい

わが国で、生涯にうつ病にかかる人は13人に1人くらいといわれています。まじめで責任感が強く、がんばる人や、他人のせいにせず、自分ひとりで解決しようとする人は、ストレスをため込みやすいため、うつ病にかかりやすいといわれています。

うつ病のつらさは表現しにくく、他の人に訴えたり、わかってもらったりするのが困難です。そのため、まわりの人が気づいてあげることが大切です。

睡眠障害は重要な「うつ」のサイン

不眠は、うつ病の必発症状だといわれます。寝床に入ってもなかなか眠りに入れなかったり、眠ってから何度もめざめたり、朝早くめざめてしまったりで、朝めざめても疲れがとれず、起きるのがつらくなります。昼間に気持ちの落ち込みやだるさが続くようなら、専門医に診断してもらう必要があります。

最近は、とくに若い人たちに夜型生活をする人が増加するなかで、体内時計の変調による睡眠障害がある人のうつ病が注目されています。

監修者紹介

内山 真

東京足立病院院長/日本大学医学部客員教授

1954年、横浜生まれ。1980年、東北大学医学部卒業。1991年、国立精神・神経センター精神保健研究所。1992年、ドイツ ヘファタ神経学病院睡眠障害研究施設に留学。2006年、日本大学医学部精神医学系主任教授。2020年より現職。

- カテゴリ

- テーマ