- トップページ

- 発熱相談室

- 新型コロナウイルス感染症について

- 「新型コロナウイルス感染症」は、どんな病気?

「新型コロナウイルス感染症」は、どんな病気?

公開日2021.08.30

※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。

2019年末に新たに発見された新型コロナウイルス感染症。誰も免疫を持たないために感染は拡大しやすく、2020年3月、WHO(世界保健機関)は、感染症が世界中に大流行した状態を示す「パンデミック」を宣言しました。

監修:岡部信彦(川崎市健康安全研究所 参与)

「新型」のコロナウイルスの感染を原因とする病気です

「新型」は7番目に見つかったヒトのコロナウイルス

2019年12月末に中国湖北省武漢市で病原体がわからない肺炎の発生が続きました。その原因として発見されたウイルスに、新型コロナウイルス「SARS-CoV2:サーズ コブツー」という名が付けられました。

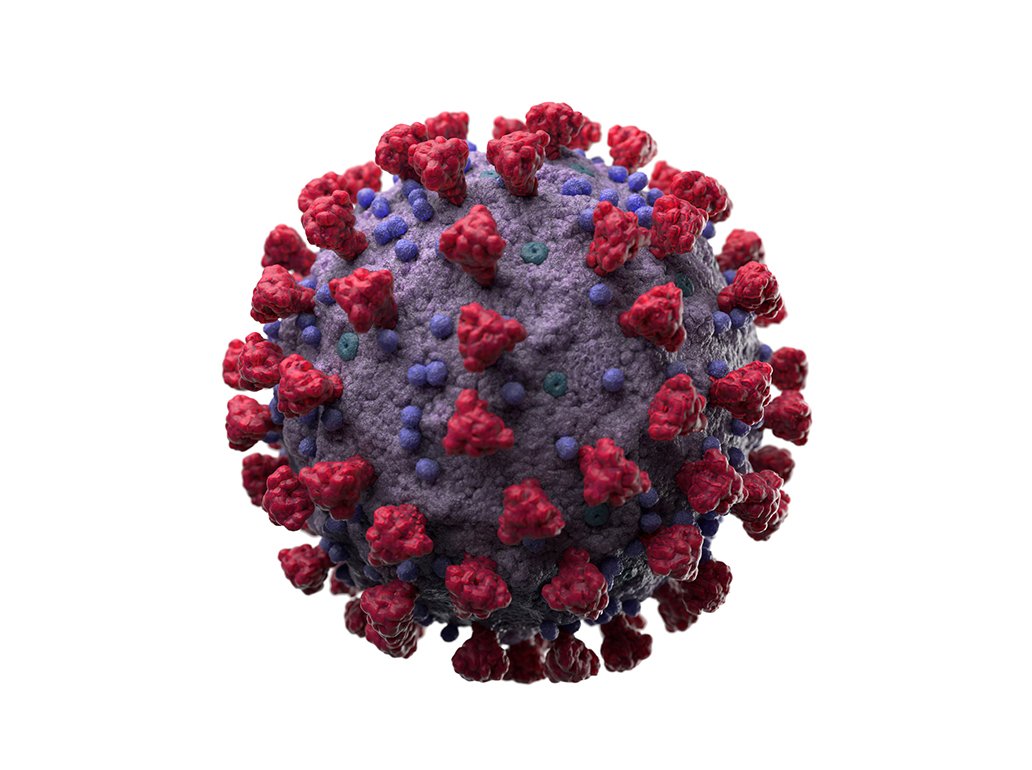

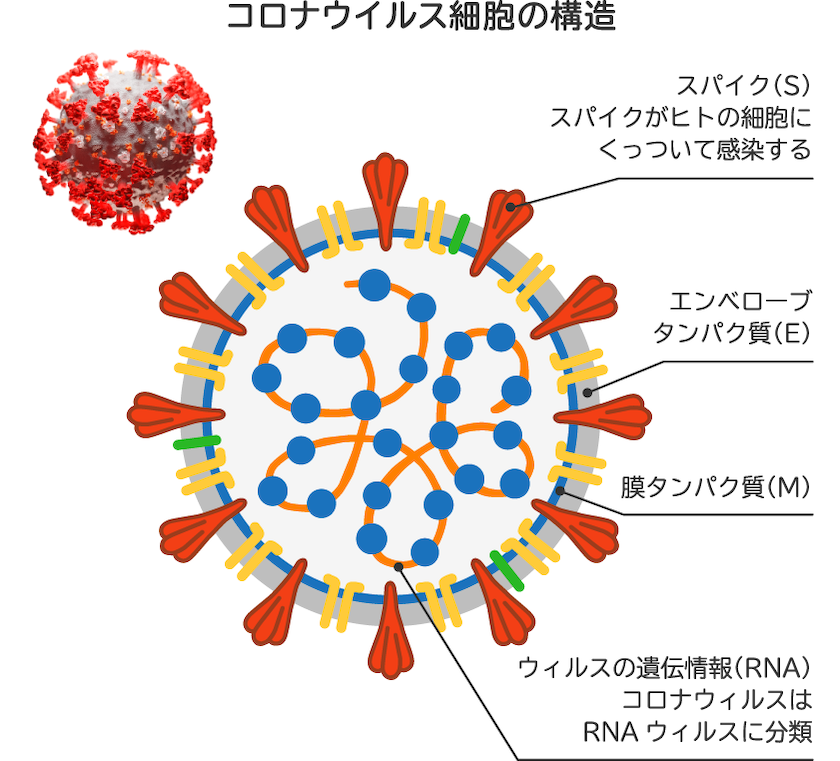

コロナウイルスは、丸い形をし、その表面にいくつかのトゲトゲ(突起)を持っています。このウイルスの形が王冠に似ていたため、「コロナ」(ギリシャ語では王冠をコロナ:CORONAという)と名付けられました。

これまで、ヒトに感染するコロナウイルスは6種類知られています。一般のかぜ(かぜ症候群)を引き起こすのもコロナウイルスです。かぜの原因となるコロナウイルスは4種類あります。

あとの2種類は、重症の肺炎を引き起こすものです。その一つは2002年に発生したSARS(サーズ:重症急性呼吸器症候群)の原因となるウイルス(SARS-CoV)、もう一つは、2012年以来発生が続いているMERS(マーズ:中東呼吸器症候群)の原因となるウイルス(MERS-CoV)です。

これら6種類に続いて発見されたのが、新型のコロナウイルス(SARS-CoV2)です。

SARS CoV2によって引き起こされる感染症を、新型コロナウイルス感染症(COVID-19:コビット ナインティーン)と呼んでいます。

ウイルス名はSARS-CoV2、病名はCOVID-19と使い分けられています。

城西国際大学ホームページの記載

https://www.jiu.ac.jp/academic-covid-19/detail/id=11298

を参考にテルモ作成

せきやくしゃみのしぶきや、ウイルスの付いたものを触って感染する

新型コロナウイルスは、感染している人のせきやくしゃみ、つばなどの飛沫(ひまつ)に含まれているウイルスをほかの人が吸いこむことで体のなかに侵入します。このような感染経路を飛沫感染といいます。飛沫は1メートル程度で落下するとされるため、人との距離を1~2メートル保つことが予防につながります。

一方、感染している人が、ウイルスのついた手で触った物や場所など(ドアノブや手すりなど)を、ほかの人が触って、その手で口や鼻、目などを触ると、粘膜からウイルスが入りこむことがあります。このような手から物や場所、そして手から粘膜へといった感染経路を接触感染といいます。

WHOによると、新型コロナウイルスはプラスチックの表面では最大72時間程度、ボール紙では最大24時間ほど生きているとされています1)。外出後の手洗いなどが大切なのは、こうした接触感染を防ぐためです。

また、飛沫感染、接触感染のほかにマイクロエアロゾル(マイクロ飛沫ともいう)でも感染すると考えられています。エアロゾルというのは、空気中を浮遊する液体や固体のごく小さな粒子と周囲の気体が混合したもののことで、新型コロナウイルスがこれとくっついた状態では飛沫より長距離まで飛散するため、感染のリスクの可能性が考えられています。

せきやくしゃみの症状がない人同士であっても新型コロナウイルスの感染を受けている場合があり、閉鎖された換気の悪い場所では、マスクをつけずに近い距離で会話などをすることによって感染する場合があります。

つばに含まれたウイルスがマイクロエアロゾルとして空中に飛び出て、ほかの人がそれを吸い込んで感染することもあり得ると考えられています。

密閉された場所での大きな声での会話などは、感染の大きなリスクとなるといえます。

新型コロナウイルスの主な感染経路は、飛沫感染、マイクロエアロゾル感染、接触感染。ウイルスは目、鼻、口などの粘膜から体のなかに侵入します。

公益社団法人東京都医師会作成の資料より

https://www.tokyo.med.or.jp/wp-content/uploads/application/pdf/covid19-base2.pdf

1)厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)

2.新型コロナウイルスについて 問2

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-2

感染の広がりや死亡者数は、国によって異なる

2019年末に中国で見つかった新型コロナウイルス感染症ですが、またたくまに世界に感染が広がり、2020年3月にはWHOがパンデミックを宣言するに至りました。ただ、感染の広がりや死亡者数は国や地域によって異なっています。

日本は世界の国々のなかでは、人口に対する感染者数、死亡者数とも少ないとされています。その原因は免疫の状態など生体側にあるのか、生活習慣にあるのか、あるいは医療体制にあるのか、いろいろな仮説がありますが、まだよくわかっていません。

監修者紹介

岡部信彦

川崎市健康安全研究所 参与

1971年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学小児科で研修後、帝京大学小児科助手、その後、慈恵医大小児科助手。国立小児病院感染科、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科などに勤務。1991~1994年、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(フィリピン・マニラ市)伝染性疾患予防対策課課長。1994~1997年、慈恵医大小児科助教授。1997年、国立感染症研究所感染症情報センター・室長。2000年、同研究所感染症情報センター長。2012年から川崎市健康安全研究所 所長に就任し、2024年より現職。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会委員、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード委員を歴任。

- カテゴリ

- テーマ

- キーワード